Delikate Beziehungen zwischen einzelnen Spins

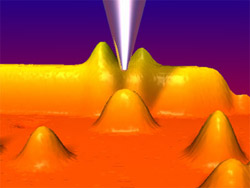

Die Metallspitze eines Rastertunnelmikroskops über Kobaltatomen auf einer Kupferoberfläche. Durch diese Messanordnung detektierten die Wissenschaftler den Kondo-Effekt als Resonanz in der elektronischen Zustandsdichte. Bild: Max-Planck-Institut für Festkörperforschung

Daten in den kleinsten elementaren Bausteinen – nämlich einzelnen magnetischen Atomen – zu speichern, ist ein Traum der Informationstechnologie. Diesem Traum ein Stück näher gekommen sind nun Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart und des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik in Halle.

Zusammen mit Kollegen vom CNRS in Grenoble ist es ihnen gelungen, die Wechselwirkungen zwischen einzelnen magnetischen Atomen auf einer Metalloberfläche mit der Spitze eines Rastertunnelmikroskopes zu ertasten. Das Verständnis dieser Wechselwirkungen ist eine Voraussetzung dafür, um künftig Massenspeicher mit enormer Kapazität auf kleinstem Raum zu verwirklichen. (Physical Review Letters, 2. Februar 2007).

Max-Planck-Forscher haben mit Hilfe eines Rastertunnelmikroskops die Wechselwirkungen der Spins zweier benachbarter Kobaltatome auf einer Kupferoberfläche präzise gemessen. Diese Methode eröffnet nun neue Möglichkeiten, die Quantennatur magnetischer Phänomene zu erforschen und die physikalischen Grenzen magnetischer Datenspeicherung auszuloten. Denn sowohl für neue Massenspeicher als auch für die Erforschung der Grenzen herkömmlicher Speichermedien ist ein detailliertes Verständnis der Kopplung und der Dynamik einzelner Spins notwendig. Gleichzeitig vertiefen die Ergebnisse der Wissenschaftler das physikalische Verständnis der grundlegenden Wechselwirkungen zwischen den Spins einzelner magnetischen Atomen auf einer Metalloberfläche. Diese Wechselwirkungen wurden nämlich bereits in den 1950er Jahren theoretisch untersucht und konnten nun erstmals mit Messungen an einzelnen Atomen verglichen werden.

Als Sonde für die magnetischen Wechselwirkungen haben die Forscher ein elektronisches Phänomen, den Kondo-Effekt, genutzt. Der Kondo-Effekt entsteht durch die Wechselwirkung des Spins eines magnetischen Atoms auf einer nichtmagnetischen Festkörperoberfläche mit den Elektronen eben dieser Oberfläche. Indem die Forscher die Veränderung der Kondo-Resonanz als Funktion des Abstands zwischen zwei benachbarten Kobaltatomen auf einer Kupferoberfläche detailliert auswerteten, konnten sie die Wechselwirkung der Spins der beiden Kobaltatome bestimmen. Die Wissenschaftler entdeckten zudem einen neuartigen magnetischen Zustand: Eine lineare Atomkette, in der die Spins dreier Atome wechselwirken und einen korrelierten Mischzustand bilden.

Um die magnetischen Wechselwirkungen zu bestimmen, benutzten die Forscher die Rastertunnelmikroskopie. Dabei wird eine leitende Oberfläche mit Hilfe einer Metallspitze abgetastet, wobei ein atomar aufgelöstes topographisches Abbild entsteht. Um die winzigen magnetischen Effekte messen zu können, mussten die Forscher die Experimente bei tiefen Temperaturen (-267.15 Grad Celsius) in einer vibrationsarmen und schallisolierten Umgebung durchführen. Bei diesen niedrigen Temperaturen ist einerseits die Bewegung der Atome eingefroren, was die Untersuchung einzelner Atome überhaupt erst ermöglicht, andererseits steigt die spektroskopische Auflösung des Mikroskops. Die Anordnung der Atome wurde präpariert, indem einzelne Moleküle, die die Kobaltatome enthalten, gezielt mit der Spitze des Rastertunnelmikroskops zerstört wurden.

Die Erkenntnisse der Max-Planck-Forscher über die magnetischen Wechselwirkungen einzelner Spins könnten Physikern helfen, magnetische Speichermedien weiter zu verbessern – oder auch neuartige Spin-basierte Informationstechnologien, wie beispielsweise Quanten-Computer, zu entwickeln.

Originalveröffentlichung:

P. Wahl, P. Simon, L. Diekhöner, V.S. Stepanyuk, P. Bruno, M.A. Schneider, K. Kern – Exchange Interaction between Single Magnetic Adatoms

Physical Review Letters, 2. Februar 2007

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.mpg.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Neue universelle lichtbasierte Technik zur Kontrolle der Talpolarisation

Ein internationales Forscherteam berichtet in Nature über eine neue Methode, mit der zum ersten Mal die Talpolarisation in zentrosymmetrischen Bulk-Materialien auf eine nicht materialspezifische Weise erreicht wird. Diese „universelle Technik“…

Tumorzellen hebeln das Immunsystem früh aus

Neu entdeckter Mechanismus könnte Krebs-Immuntherapien deutlich verbessern. Tumore verhindern aktiv, dass sich Immunantworten durch sogenannte zytotoxische T-Zellen bilden, die den Krebs bekämpfen könnten. Wie das genau geschieht, beschreiben jetzt erstmals…

Immunzellen in den Startlöchern: „Allzeit bereit“ ist harte Arbeit

Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, muss das Immunsystem sofort reagieren und eine Infektion verhindern oder eindämmen. Doch wie halten sich unsere Abwehrzellen bereit, wenn kein Angreifer in Sicht ist?…