Forscher schwächen Multiple Sklerose ab

Verschiedenste Symptome wie Sehstörungen und Lähmungserscheinungen sind die Folge. Forscher unter Federführung der Universität Bonn haben nun einen Mechanismus im Mausmodell für Multiple Sklerose entdeckt, der zu einem fast vollständigen Ausbleiben der Krankheitssymptome führt.

Die Ergebnisse sind nun in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) erschienen.

Die Nervenzellfortsätze im Gehirn lassen sich mit einem Elektrokabel vergleichen: Sie sind zur Isolation mit Markscheiden aus Myelin umhüllt, damit der Informationsfluss zwischen den Nervenzellen reibungslos funktionieren kann. Bei der Multiplen Sklerose (MS) werden die Myelinscheiden vermutlich durch die körpereigene Immunabwehr angegriffen und zerstört, wodurch es zu Beeinträchtigungen bei der Signalübermittlung kommt.

Symptome sind dann etwa zeitweise Sehstörungen oder Lähmungserscheinungen. „MS ist die häufigste chronisch-entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems“, sagt Dr. Judith Alferink. Die Wissenschaftlerin arbeitet am Institut für Molekulare Psychiatrie der Universität Bonn (Prof. Dr. Andreas Zimmer) und als Ärztin an der Universitätsklinik für Psychiatrie (Prof. Dr. Wolfgang Maier, Universitätsklinik für Psychiatrie und Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen). In Deutschland sind schätzungsweise rund 120.000 Menschen von der unheilbaren Krankheit betroffen.

Körpereigenes Immunsystem zerstört die Markscheiden im Gehirn

Die Myelinumhüllungen werden bei Multipler Sklerose durch eine fortschreitende Entzündungsreaktion angegriffen. Welche Mechanismen dafür verantwortlich sind, untersuchten die Forscher nun an Mäusen. „Die Tiere litten an einer MS ähnlichen Krankheit, bei der ebenfalls die Markscheiden allmählich zerstört werden“, sagt Dr. Alferink. Wie der 2011 posthum mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnete kanadische Immunologe Ralph M. Steinman herausgefunden hat, sind die sogenannten dendritischen Zellen des Immunsystems für die Aktivierung von T-Lymphozyten verantwortlich. „Die schädigenden T-Lymphozyten wandern anschließend in das Gehirn ein und attackieren die Myelinscheiden “, sagt die Wissenschaftlerin.

Der Rezeptor CCR4 befeuert die Entzündungsreaktion

Dies geschieht über Rezeptoren – eine Art Antennen, die auf der Oberfläche der dendritischen Zellen herausragen und die bestimmte Lockstoffe erkennen können. „In erster Linie ist der Rezeptor CCR4 für die Wanderung von Zellen des Immunsystems im Organismus verantwortlich. Wir haben herausgefunden, dass CCR4 die Intensität der Entzündung weiter befeuert, indem er eine Kettenreaktion in Gang setzt. In ihrem Verlauf schütten dendritische Zellen Botenstoffe wie IL-23 und GM-CSF aus“, berichtet Dr. Alferink. Dadurch kommt es bei den Mäusen zum Angriff auf die Myelinscheiden und zu den für die MS typischen Ausfallerscheinungen. Umgekehrt verlief die MS sehr milde, wenn bei den Tieren durch genetische Eingriffe der CCR4-Rezeptor ausgeschaltet war und die durch ihn gesteuerten entzündlichen Prozesse nicht angeschaltet werden. „Es war bislang nicht bekannt, welche wichtige Rolle CCR4 auf den dendritischen Zellen bei der Multiplen Sklerose spielt“, sagt die Wissenschaftlerin. „Der Rezeptor wurde bislang eher im Zusammenhang mit rheumatischen Erkrankungen, Allergien oder Asthma gesehen.“

Ansatzpunkt für neue Therapien

An den Untersuchungen waren federführend zahlreiche Wissenschaftler der Universität Bonn aus unterschiedlichen Disziplinen beteiligt. Sie kooperierten mit Forschern der Universitäten Düsseldorf, Freiburg und Mainz. „Der Rezeptor ist ein interessanter Ansatzpunkt für neue Therapien“, sagt Dr. Alferink. „Denkbar ist etwa, CCR4 zu blockieren und damit die Intensität der Entzündungen bei der Multiplen Sklerose deutlich abzumildern.“ Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. „Es wird wahrscheinlich noch viele Jahre dauern, bis aus den Ergebnissen der Grundlagenforschung wirksame Medikamente entwickelt werden können“, sagt die Wissenschaftlerin.

Bereits im Dezember 2011 präsentierten Wissenschaftler unter Federführung der Universitätskliniken Bonn und Freiburg neue Ergebnisse zur Multiplen Sklerose. Sie hatten entdeckt, dass der Rezeptor „RIG-I“, ein „Schalter“ im angeborenen Immunsystem, die mit MS verbundene Entzündungsreaktion im Mausmodell beeinflusst (siehe Pressemitteilung Nr. 337/2011). Für herausragende Arbeiten in der Immunologie wurde zudem den Professoren Dr. Gunther Hartmann und Dr. Christian Kurts ebenfalls im Dezember 2011 der mit 2,5 Millionen Euro dotierte Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (siehe Pressemitteilung Nr. 343/2011) zugesprochen.

Publikation: CC chemokine receptor 4 is required for experimental autoimmune encephalomyelitis by regulating GM-CSF and IL-23 production in dendritic cells. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), DOI: 10.1073/pnas.1114153109

Kontakt:

Dr. Judith Alferink

Institut für Molekulare Psychiatrie

Tel. 0228/6885314

E-Mail: judith.alferink@ukb.uni-bonn.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www3.uni-bonn.de/Pressemitteilungen/044-2012Alle Nachrichten aus der Kategorie: Medizin Gesundheit

Dieser Fachbereich fasst die Vielzahl der medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin zusammen.

Unter anderem finden Sie hier Berichte aus den Teilbereichen: Anästhesiologie, Anatomie, Chirurgie, Humangenetik, Hygiene und Umweltmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Pharmakologie, Physiologie, Urologie oder Zahnmedizin.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

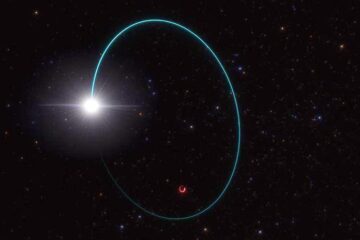

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…