Winzige Strukturen – große Wirkung

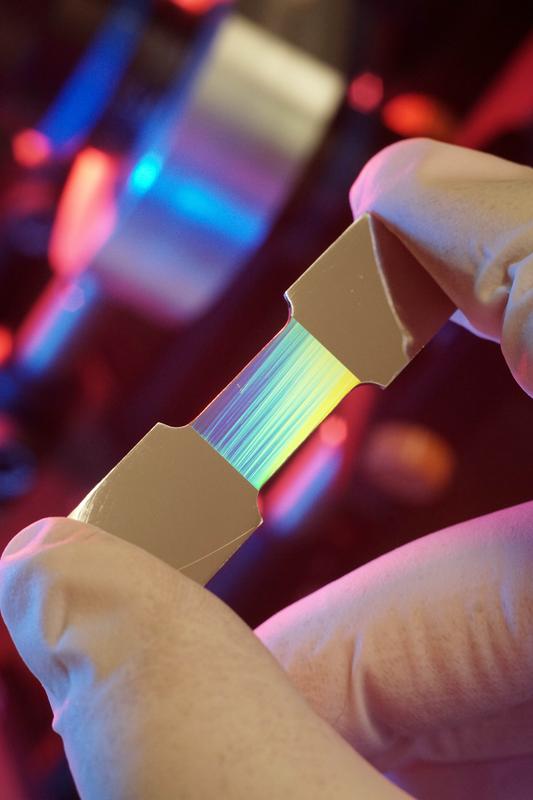

Jenaer Forschern ist es erstmals gelungen, selbst gekrümmte Oberflächen mit laserinduzierten periodischen Strukturen zu versehen, mit denen sich Oberflächen auch farblich gestalten lassen. Foto: Jan-Peter Kasper/FSU

Die Oberfläche von Materialien kann einen enormen Einfluss auf deren Funktion haben. Verändert man die äußere Beschaffenheit, so erweitert man auch die Bandbreite der Verwendungsmöglichkeiten. Deshalb erforschen Materialwissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wie sie die Oberfläche verschiedener Werkstoffe mit Lasertechnik gestalten können.

Sie konzentrieren sich dabei vor allem auf laserinduzierte periodische Oberflächenstrukturen, nach ihrer englischen Bezeichnung auch LIPSS („laser-induced periodic surface structures“) genannt. Mit dieser Methode lassen sich besonders feine Strukturen hervorrufen. Über einen ganz besonderen Erfolg auf diesem Gebiet berichten sie aktuell in der renommierten Fachzeitschrift „Carbon“.

„Bestrahlt man eine Oberfläche mit einem Femtosekundenlaser – also einem Laser mit sehr kurzen Lichtpulsen –, so bilden sich an dem Punkt, an dem der Laserstrahl auf die Oberfläche trifft, charakteristische Strukturen aus“, erklärt Dr. Stephan Gräf vom Otto-Schott-Institut für Materialforschung der Universität Jena.

„Interferenzeffekte in diesem Fokuspunkt rufen die LIPSS hervor.“ Diese Strukturen seien viel kleiner als die, die man durch normale Laserstrukturierung erreiche, da sich ein Laserstrahl nicht beliebig klein fokussieren lässt. Die Größe der Strukturen hängt unter anderem von der Laserintensität und der verwendeten Laserwellenlänge ab. Verändert man also die Parameter der Laserstrahlung, lassen sich die Strukturen nahezu maßgeschneidert aufbringen. Durch das Abrastern der gesamten Oberfläche mit dem Laserstrahl wird sie vollständig mit dem periodischen „Muster“ versehen.

Jetzt auch auf gekrümmten Oberflächen

Generell funktioniert die Methode auf vielen verschiedenen Materialklassen – bisher allerdings konnte sie nur auf ebenen Flächen angewendet werden. Den Jenaer Forschern ist es nun gelungen, auch gekrümmte Oberflächen mit den laserinduzierten periodischen Strukturen zu versehen. „Wir haben LIPSS auf der Oberfläche etwa zehn Mikrometer dünner Kohlenstofffasern aufgetragen – deren Durchmesser ist dabei kaum größer als die aufgebrachten Strukturen selbst“, sagt Gräf. „Außerdem konnten wir verschiedene Strukturtypen übereinanderlegen und somit die Oberfläche hierarchisch gestalten.“

Durch diese aktuellen Forschungsergebnisse bieten sich ganz neue Möglichkeiten für die Praxis. So werden etwa die Kohlenstofffasern bei der Herstellung von Verbundwerkstoffen in andere Materialien eingebettet. Um die Festigkeit der Verbundwerkstoffe zu verbessern, werden sie bisher beispielweise mit Chemikalien behandelt. Durch die LIPSS lässt sich nun ihre Oberflächentopographie gezielt verändern, so dass es zu einem Verankern zwischen Polymer und eingebetteten Fasern kommen kann.

Langlebigere Materialien

Zudem wirken die Strukturen wie ein optisches Gitter. Mit ihnen lässt sich das Reflexions- und Absorptionsverhalten von Licht auf den Oberflächen gezielt verändern. Gleiches gilt auch für die Beugung von Licht, wodurch sich über sogenannte Strukturfarben Oberflächen selektiv farblich gestalten lassen. Somit qualifizieren sich die laserinduzierten periodischen Oberflächenstrukturen zunehmend auch für optische Anwendungen.

Und auch die Haltbarkeit von Materialien beeinflussen LIPSS positiv: „Durch die Veränderung der Oberflächentopografie kann man den Reibungsquotienten verringern und somit Verschleiß vorbeugen“, erklärt der Materialwissenschaftler von der Universität Jena. „Beispielsweise könnten so langlebigere Implantate entwickelt werden.“ Außerdem lassen sich die Benetzungseigenschaften von Materialien auf diese Weise verändern. Sie können so etwa wasserabweisender gestaltet werden.

Gräf plant ausgehend von den nun vorliegenden Erkenntnissen weitere Forschungen auf diesem Gebiet – nicht zuletzt, da er an der Friedrich-Schiller-Universität dafür ein sehr gutes Netzwerk vorfindet. „Für diese Ergebnisse haben Jenaer Materialwissenschaftler und Chemiker intensiv zusammengearbeitet und sehr erfolgreich mit Kollegen von der Berliner Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung kooperiert“, berichtet er.

Original-Publikation:

Clemens Kunz, Tobias N. Büttner, Björn Naumann, Anne V. Boehm, Enrico Gnecco, Jörn Bonse, Christof Neumann, Andrey Turchanin, Frank A. Müller, Stephan Gräf: Large-area fabrication of low- and high-spatial-frequency laser-induced periodic surface structures on carbon fibers. Carbon: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.03.035

Kontakt:

Dr. Stephan Gräf

Otto-Schott-Institut für Materialforschung der Universität Jena

Löbdergraben 32, 07743 Jena

Tel.: 03641 / 947754

E-Mail: stephan.graef[at]uni-jena.de

http://www.uni-jena.de

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.03.035 – der Originalartikel

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Neue universelle lichtbasierte Technik zur Kontrolle der Talpolarisation

Ein internationales Forscherteam berichtet in Nature über eine neue Methode, mit der zum ersten Mal die Talpolarisation in zentrosymmetrischen Bulk-Materialien auf eine nicht materialspezifische Weise erreicht wird. Diese „universelle Technik“…

Tumorzellen hebeln das Immunsystem früh aus

Neu entdeckter Mechanismus könnte Krebs-Immuntherapien deutlich verbessern. Tumore verhindern aktiv, dass sich Immunantworten durch sogenannte zytotoxische T-Zellen bilden, die den Krebs bekämpfen könnten. Wie das genau geschieht, beschreiben jetzt erstmals…

Immunzellen in den Startlöchern: „Allzeit bereit“ ist harte Arbeit

Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, muss das Immunsystem sofort reagieren und eine Infektion verhindern oder eindämmen. Doch wie halten sich unsere Abwehrzellen bereit, wenn kein Angreifer in Sicht ist?…