Spitzenforschung aus der Keramik-Werkstatt

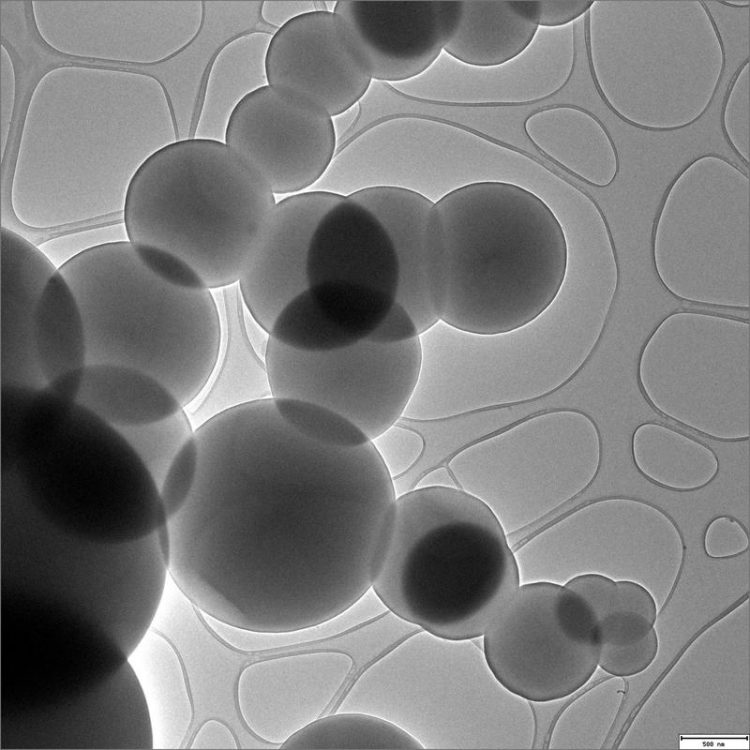

Kohlenstoffstrukturen in der Größe von Nano- und Mikrometern entstehen aus der Pyrolyse von Kunststoffen in leistungsstarken Brennöfen. Bild: KIT /A.P.Vogt

Deshalb nutzt der Chemiker Andrew P. Vogt vom KIT für seine Materialforschung die Brenn-Öfen der Majolika Keramik Manufaktur. Aus maßgeschneiderten Kunststoffmolekülen entwickelt er Prototypen von nanostrukturierten Kohlenstoffmaterialien etwa für Batterieelektroden oder chemische Katalysatoren.

„Für meine Forschung ist es ein absoluter Glücksfall, dass die Öfen der Majolika um die Ecke zum Campus liegen“, erklärt Andrew Vogt begeistert. Schon während seiner Promotion entwickelte er Verfahren, um kleine Strukturen in Materialien zu erzeugen. Nanostrukturierte Werkstoffe können als Filter für verunreinigtes Wasser eingesetzt werden oder als chemische Katalysatoren. Auch in Batterien oder in der Elektronik wären sie nützlich. Für nanostrukturierte Werkstoffe hat sich Kohlenstoff als Grundmaterial bewährt, da es selbst in dünnen Proben reißfest ist und chemisch leicht zu modifizieren.

Um nanostrukturierte Werkstoffe herzustellen, nutzt Vogt langkettige Kunststoffmoleküle, Polymere. Durch Zusätze an die Moleküle lassen sich verschiedene Polymertypen mit exakt eingestellten Eigenschaften herstellen. „Nun müssen wir die Moleküle vorsichtig in Vakuum-Behältern bei hohen Temperaturen zu Kohlenstoff zersetzen“, erklärt Vogt den Prozess der sogenannten Pyrolyse. „Die Brenn-Öfen der Majolika haben sich als das passende Werkzeug dazu herausgestellt.“

Um die Polymere erfolgreich zu zersetzen und die Kohlenstoffbasierten Strukturen herzustellen, muss die Temperatur und die Temperaturänderung exakt kontrolliert werden. Die Proben werden dabei auf über 800 Grad Celsius gebracht. „Majolika betreibt leistungsstarke Öfen, deren Temperatur nicht schwankt“ so Vogt. Die Öfen besitzen sehr dicke Wände, denn auch beim Brennen und Glasieren von großen Vasen und Fliesen ist die gleichbleibende Temperatur für das Ergebnis der chemischen Prozesse entscheidend. Schwankungen können dazu führen, dass der Farbton abweicht oder dass Spannungen Risse verursachen.

Vogt, der als Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung für 18 Monate am Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie von Christopher Barner-Kowollik am KIT forscht, prüft derzeit die neuen Kohlenstoff-Nanostrukturen auf ihre Einsetzbarkeit. Stabile, nanoporöse Filter etwa, die zur Reinigung von Wasser oder Öl dienen könnten, chemische Katalysatoren zur Produktion von Chemikalien oder Batterieelektroden mit verbesserten Eigenschaften. „Wir stehen mit der Forschung erst am Anfang, aber in den Gesprächen mit den Kollegen am KIT eröffnen sich spannende Perspektiven“, resümieren Barner-Kowollik und Vogt den Status der Forschungsarbeiten.

Weiterer Kontakt:

Kosta Schinarakis, PKM – Themenscout, Tel.: +49 721 608 41956, Fax: +49 721 608 43658, E-Mail: schinarakis@kit.edu

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den Gesetzen des Landes Baden-Württemberg. Es nimmt sowohl die Mission einer Universität als auch die Mission eines nationalen Forschungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft wahr. Thematische Schwerpunkte der Forschung sind Energie, natürliche und gebaute Umwelt sowie Gesellschaft und Technik, von fundamentalen Fragen bis zur Anwendung. Mit rund 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter knapp 6000 in Wissenschaft und Lehre, sowie 24 000 Studierenden ist das KIT eine der größten Forschungs- und Lehreinrichtungen Europas. Das KIT verfolgt seine Aufgaben im Wissensdreieck Forschung – Lehre – Innovation.

Diese Presseinformation ist im Internet abrufbar unter: http://www.kit.edu

Das Foto steht in druckfähiger Qualität auf http://www.kit.edu zum Download bereit und kann angefordert werden unter: presse@kit.edu oder +49 721 608-47414. Die Verwendung des Bildes ist ausschließlich in dem oben genannten Zusammenhang gestattet.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Ideen für die Zukunft

TU Berlin präsentiert sich vom 22. bis 26. April 2024 mit neun Projekten auf der Hannover Messe 2024. Die HANNOVER MESSE gilt als die Weltleitmesse der Industrie. Ihr diesjähriger Schwerpunkt…

Peptide auf interstellarem Eis

Dass einfache Peptide auf kosmischen Staubkörnern entstehen können, wurde vom Forschungsteam um Dr. Serge Krasnokutski vom Astrophysikalischen Labor des Max-Planck-Instituts für Astronomie an der Universität Jena bereits gezeigt. Bisher ging…

Wasserstoff-Produktion in der heimischen Garage

Forschungsteam der Frankfurt UAS entwickelt Prototyp für Privathaushalte: Förderzusage vom Land Hessen für 2. Projektphase. Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ist nicht frei verfügbar, sondern muss aufwendig hergestellt werden. Das…