Hochreine Kunststoffteile: Die Jagd nach Einschlüssen

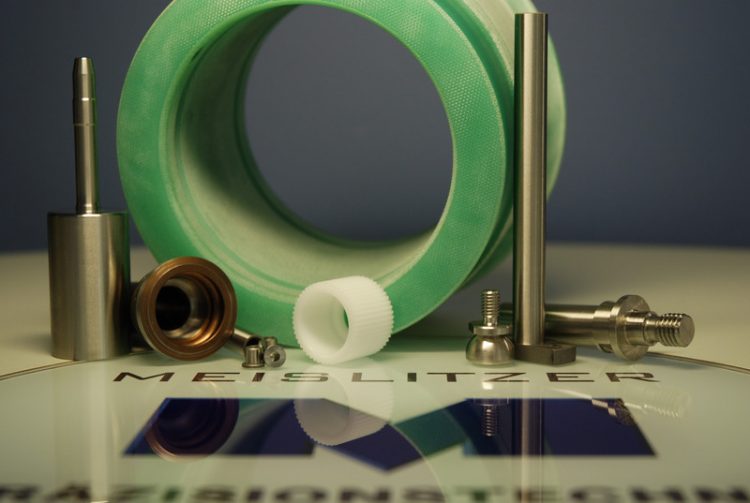

Halbleiterfertigungsprozesse stellen hohe Ansprüche an die dafür genutzten Kunststoffe hinsichtlich Genauigkeit, Reinheit sowie Material- und Oberflächengüte. ©MeislitzerPräzisionstechnik

Halbleitermaschinen mit Kunststoffkomponenten

Um Autos sicherer, Handys „klüger“ und Unterhaltungselektronik bedienungsfreundlicher zu machen, braucht man Halbleiter-Chips. Für die Herstellung dieser Halbleiter werden Maschinen benötigt, die auch Kunststoffteile beinhalten.

Und genau um diese geht es. Halbleiterchips und deren Fertigungsprozesse haben nämlich extrem hohe Anforderungen an die dafür genutzten Komponenten hinsichtlich Genauigkeit, Reinheit sowie Material- und Oberflächengüte. Minderwertige Kunststoffteile müssen eliminiert werden, verursachen Abfall und auch Kosten. Besonders herausfordernd ist es hier, kleine und kleinste Einschlüsse zu detektieren, die gerade einmal 0,25 mm² „groß“ sind.

Derzeitige Inspektionslösungen ermöglichen zwar eine Prüfung der Geometrietoleranzen, sind jedoch nicht in der Lage das Material oder die Einschlussart bzw. die –struktur ausreichend zu überprüfen. Daher werden viele Bauteile mit Einschlüssen präventiv ausgeschieden. Und das verzögert den Produktionsprozess und verursacht auch hohe Kosten. Genau hier setzt die Forschungsarbeit von OPtima an, zu dem sich vier Partner – zwei aus der Industrie und zwei aus der Forschung – zusammengetan haben.

Prozesse analysieren

Die Physikerin und CTR Bereichs- und Projektleiterin, Christina Hirschl, erklärt die Herausforderung: „Wir wollen in dem Projekt mehrere Dinge erreichen. Einerseits gilt es, die Einschlüsse systematisch zu untersuchen und die Ursachen zu identifizieren. Die Ergebnisse wollen wir dann für die Optimierung des gesamten Produktionsprozesses nutzen, um ein automatisiertes und in den Produktionsprozess integriertes Qualitätssicherheitsverfahren zu entwickeln, der einer Null-Fehler-Produktion nahe kommt.“

In einem ersten Schritt werden mikro-analytische Methoden genutzt, um Identitäten, Strukturen und Häufigkeiten der Einschlüsse und deren Ursachen zu identifizieren. Aufbauend darauf soll ein Demonstrator realisiert werden, der alle drei Kriterien – Einschlussgröße, -struktur und -material – in einem Umfeld hoher Produktvielfalt und -dynamik erfassen kann. Dazu untersucht das Team systematisch verschiedenste Methoden wie optische, spektroskopische oder auch akustische Mess- und Prüfverfahren.

Ressourceneffizient produzieren

All die Forschungsarbeiten und Demonstrator Entwicklungen sollen dazu führen, dass die Ressourcen- und Produktionseffizienz in Bezug auf Rohstoffe, Energie, Arbeitszeit und Abfallvermeidung verbessert wird. Läuft alles nach Plan, können die Erkenntnisse und Ergebnisse auch für andere Branchen, wie der Lebensmittel- oder Medizintechnikindustrie, die ebenfalls hochreine Kunststoffteile benötigen, genutzt werden.

Das Projekt „OPtima“ wird aus Mitteln der Forschungs-, Technologie- und Innovations-(FTI) Initiative „Produktion der Zukunft“- gefördert und von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) abgewickelt.

Projektfakten

Titel: OPtima – optimierte Produktion für polymere Fertigungsteile in der Halbleitermaschinenproduktion

Programm: Produktion der Zukunft

Programmkoordination: FFG Forschungsförderungsgesellschaft

Projektleitung: CTR Carinthian Tech Research AG

Laufzeit: 2 Jahre (04/2016 – 03/2018)

Projektpartner:

> Lam Research AG

> Meislitzer Präzisionstechnik GmbH

> Polymer Competence Center Leoben GmbH

> CTR Carinthian Tech Research

http://Weitere Informationen

http://www.ctr.at

http://www.lamresearch.com/austria

http://www.feinmechanik.at

http://www.pccl.at

http://www.ctr.at

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.ctr.at/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Anlagenkonzepte für die Fertigung von Bipolarplatten, MEAs und Drucktanks

Grüner Wasserstoff zählt zu den Energieträgern der Zukunft. Um ihn in großen Mengen zu erzeugen, zu speichern und wieder in elektrische Energie zu wandeln, bedarf es effizienter und skalierbarer Fertigungsprozesse…

Ausfallsichere Dehnungssensoren ohne Stromverbrauch

Um die Sicherheit von Brücken, Kränen, Pipelines, Windrädern und vielem mehr zu überwachen, werden Dehnungssensoren benötigt. Eine grundlegend neue Technologie dafür haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Bochum und Paderborn entwickelt….

Dauerlastfähige Wechselrichter

… ermöglichen deutliche Leistungssteigerung elektrischer Antriebe. Überhitzende Komponenten limitieren die Leistungsfähigkeit von Antriebssträngen bei Elektrofahrzeugen erheblich. Wechselrichtern fällt dabei eine große thermische Last zu, weshalb sie unter hohem Energieaufwand aktiv…