Graphen gleitet fast reibungslos über Gold

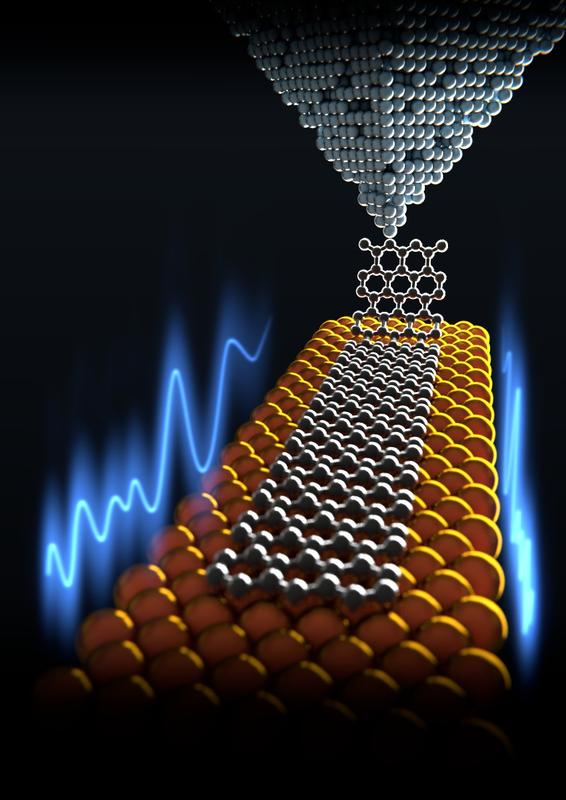

Ein Graphen-Nanoband wurde an der Spitze eines Rasterkraftmikroskops verankert und über eine Goldoberfläche gezogen. Die beobachtete Reibungskraft war äußerst gering. Universität Basel, Fachbereich Physik

Graphen, eine besondere Form von Kohlenstoff, bietet vielfältige Potenziale für die Nutzung als Beschichtung von Maschinenteilen und im Bereich der elektronischen Schaltungen. Ein internationales Forscherteam unter Leitung von Physikern der Universität Basel, in das auch Wissenschaftler der TU Dresden (Dr. Andrea Benassi und Prof. Xinliang Feng) eingebunden sind, hat die Gleitfähigkeit dieses Materials im Nanometerbereich untersucht.

Wie die Forscher in der Fachzeitschrift Science berichten, trägt das Material in seiner Funktion als Beschichtung zu einer drastischen Verringerung des Energieverlustes innerhalb von Maschinen bei, da es fast keine Reibung hervorruft.

Zukünftig könnte Graphen als extrem dünne Beschichtung eingesetzt werden, wodurch der Energieverlust zwischen mechanischen Teilen auf nahezu Null gesenkt werden könnte. Dieser Effekt beruht auf der außergewöhnlich hohen Gleitfähigkeit – die Wissenschaftler sprechen von „Superschmierfähigkeit“, englisch „superlubricity“ –der Kohlenstoffmodifikation Graphen. Die Nutzung dieser Eigenschaft für mechanische und elektromechanische Anlagen würde nicht nur deren Energieeffizienz verbessern, sondern auch die Lebensdauer der Geräte erheblich verlängern.

Die Ursachen der extremen Gleitfähigkeit ergründen

Die internationale Physikergruppe untersuchte die überdurchschnittliche Gleitfähigkeit des Graphens mittels eines zweigleisigen Ansatzes – einer Kombination von Experimenten und Berechnungen. Hierfür verankerten sie Streifen aus einer einzelnen Lage von Kohlenstoffatomen – sogenannte Graphen-Nanobänder – an der scharfen Spitze eines Rasterkraftmikroskops und zogen sie über eine Goldoberfläche.

Durch computerbasierte Berechnungen wurden die Wechselwirkungen zwischen den Oberflächen während dieser Bewegung untersucht. Mit diesem Ansatz hofft das Forscherteam, die Ursachen der Supra-Gleitfähigkeit zu verstehen, denn bislang gab es nur wenig Forschung auf diesem Gebiet.

Von der Untersuchung der Graphen-Nanobänder versprechen sich die Forscher aber noch deutlich mehr, als nur das Gleitverhalten zu ergründen. Die Messung der mechanischen Eigenschaften des kohlenstoffbasierten Materials ist auch sinnvoll, weil es für eine ganze Reihe von Anwendungen im Bereich der Beschichtungen und mikromechanischen Schaltern exzellente Potenziale bietet.

In Zukunft könnten auch elektronische Schalter durch nano-mechanische Schalter ersetzt werden, welche weniger Energie zum Ein- und Ausschalten verbrauchen würden als herkömmliche Transistoren.

Die Experimente zeigten eine fast perfekte, reibungsfreie Bewegung. Es ist möglich, die Graphen-Nanobänder mit einer Länge zwischen 5 und 50 Nanometern mittels extrem geringer Kräfte (2 bis 200 Pikonewton; 1 Pikonetwon entspricht einem billionstel Newton, 10−12 N) zu bewegen. Es wurde eine hochgradige Übereinstimmung zwischen den experimentellen Beobachtungen und der Computersimulation festgestellt.

Eine Diskrepanz zwischen dem berechneten Modell und der Wirklichkeit tritt nur bei größeren Abständen von fünf oder mehr Nanometern zwischen Messspitze und Goldoberfläche auf. Dies erklärt sich vermutlich dadurch, dass die Ränder der Graphen-Nanobänder mit Wasserstoff gesättigt sind, was innerhalb der Simulationen nicht berücksichtigt wurde.

„Unsere Ergebnisse helfen uns, die Veränderung von Chemikalien auf der Nanoebene besser zu verstehen und den Weg zur Herstellung reibungsfreier Beschichtungen zu ebnen“, schreiben die Forscher.

Mehr Informationen: „Superlubricity of graphene nanoribbons on gold surfaces“ Science, DOI: 10.1126/science.aad3569

Informationen für Journalisten:

Prof. Xinliang Feng

Technische Universität Dresden

cfaed Chair of Molecular Functional Materials

01062 Dresden

Phone: +49 351 463-43251

Mobil: 0151 – 59082943

Email: xinliang.feng@tu-dresden.de

https://cfaed.tu-dresden.de/press-releases-201/feng-science-paper-superlubricity

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Ideen für die Zukunft

TU Berlin präsentiert sich vom 22. bis 26. April 2024 mit neun Projekten auf der Hannover Messe 2024. Die HANNOVER MESSE gilt als die Weltleitmesse der Industrie. Ihr diesjähriger Schwerpunkt…

Peptide auf interstellarem Eis

Dass einfache Peptide auf kosmischen Staubkörnern entstehen können, wurde vom Forschungsteam um Dr. Serge Krasnokutski vom Astrophysikalischen Labor des Max-Planck-Instituts für Astronomie an der Universität Jena bereits gezeigt. Bisher ging…

Wasserstoff-Produktion in der heimischen Garage

Forschungsteam der Frankfurt UAS entwickelt Prototyp für Privathaushalte: Förderzusage vom Land Hessen für 2. Projektphase. Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ist nicht frei verfügbar, sondern muss aufwendig hergestellt werden. Das…