Klimaschaukel am Ende der letzten Kaltzeit: Warmes Europa lässt Ostasien abkühlen

Probennahme auf dem See Suigetsu, Japan Achim Brauer/GFZ

Das Klima auf der Erde folgt einem komplexen Zusammenspiel aus Ursache-Wirkungs-Ketten. Eine Veränderung der Niederschlagsverhältnisse an einem Ort kann ihren Ursprung auf der anderen Seite des Globus haben.

Ein besseres Verständnis dieser „Telekonnektionen“ – also den Fernverbindungen von Veränderungen zwischen entfernten Orten – kann dabei helfen, die Auswirkungen künftiger Klimaänderungen besser vorauszusehen. Ein gutes Mittel zur Untersuchung der Telekonnektionen ist der Blick in die Klimavergangenheit der Erde.

Ein internationales Team aus japanischen, britischen, australischen und deutschen Forschenden, unter Beteiligung des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ, hat nun anhand von Seesedimenten aus Japan das Zusammenspiel lokaler Klimaänderungen auf der Nordhalbkugel vor etwa 12.000 Jahren entschlüsselt. Ihre Ergebnisse, veröffentlicht als Nature Scientific Report, zeigen, wie eine Erwärmung in Europa zu einer Abkühlung und stärkeren Schneefällen in Ostasien führte.

Die Jüngere Dryas war ein etwa tausendzweihundert Jahre andauernder Kälteeinbruch am Ende der letzten Kaltzeit und ereignete sich vor etwa 12.800 bis 11.600 Jahren. Während die Welt schon in eine Phase der Erwärmung eingetreten war, kehrte sie noch einmal in eine deutlich kühlere Periode zurück, mit einer Abnahme der globalen Durchschnittstemperaturen von drei bis vier Grad innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Warum? Das ist bislang unklar.

Das Team um den ehemaligen GFZ-Doktoranden der Sektion Klimadynamik und Landschaftsentwicklung, Gordon Schlolaut (jetzt an der Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), hat Sedimente aus dem Suigetsu See in Japan untersucht, um Klimaveränderungen in Ostasien während der Jüngeren Dryas zu rekonstruieren.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigten, dass die Kaltphase in zwei markante Abschnitte unterteilt war, die aber für Europa und Asien genau umgekehrte Auswirkungen hatten. Diese gegenläufigen Klimaentwicklungen führen sie auf Telekonnektionen zurück.

Achim Brauer, Leiter der GFZ-Sektion Klimadynamik und Landschaftsentwicklung und Direktor des Departments Geoarchive „Nach und nach verstehen wir das Zusammenspiel lokaler Klimaänderungen am Ende der letzten Kaltzeit immer besser. Das bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher, lokale Auswirkungen zukünftiger Klimaänderungen besser abschätzen zu können.“

Die erste Hälfte der Kaltphase bis vor etwa 12.200 Jahren war in Europa kalt und trocken, die zweite Hälfte wärmer und feuchter. Als Ursache für die Erwärmung vermuten die WissenschaftlerInnen, dass sich durch Luftdruckveränderungen polare Luftmassen, die während der Eiszeit weit bis nach Südeuropa reichten, nach Norden zurückzogen und mit ihnen die das Klima in Europa bestimmende Westwinddrift.

Dadurch konnte mehr Luftfeuchte nach Europa gelangen. Eine Zweiteilung der Jüngeren Dryas zeigt sich auch in Ostasien, aber genau umgekehrt. Die erste Hälfte ist hier vergleichsweise wärmer, die zweite Hälfte aber kalt und durch kräftige Winterniederschläge gekennzeichnet.

Telekonnektionen verursachen diese Klimaschaukel, so vermuten die WissenschaftlerInnen: Mehr Luftfeuchte und höhere Temperaturen in Europa bedeuten, dass nicht alles Wasser in der Atmosphäre schon dort als Regen herunterkommt, sondern ein Teil weiter Richtung Ostasien transportiert wird und dort zu hohen Schneefallmengen führt.

Eine dicke Schneedecke bildet sich, wodurch sich die Luftmassen über Ostasien abkühlen. Weil das Auswirkungen auf den dortigen Monsun hat, ändern sich auch die Niederschlagsmengen: der Wintermonsun wird gestärkt und der Sommermonsun leicht abgeschwächt, wodurch die Winter schneereicher und die Sommer etwas trockener werden.

Die in den Seesedimenten über die Jahrhunderte der Kaltphase abgelagerten Algen sowie Pollen und Sporen von der den See umgebenden Vegetation und die Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der Sedimente liefern den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtige Hinweise zu lokalen Veränderungen von Temperatur und Niederschlägen.

Da die Sedimentschichten so fein abgelagert sind, dass sie saisonale Änderungen abbilden, können diese auf das Jahr genau mit Sedimenten europäischer Seen verglichen werden. Außerdem liefern grönländische Eisbohrkerne und Meeressedimente aus dem Nordatlantik Hinweise zu großräumigen Temperaturveränderungen der Nordhemisphäre. Wie Puzzleteile ergeben diese vielen lokalen und regionalen Archive ein Gesamtbild der Klimaveränderungen der damaligen Zeit und zeigen, wie lokale Klimaänderungen sich gegenseitig beeinflussen.

Originalstudie: Schlolaut, G., Brauer, A., Nakagawa, T., Lamb, H.F., Tyler, J.J., Staff, R.A., Marshall, M.H., Bronk Ramsey, C., Bryant, C.L., Tarasov, P.E., 2017. Evidence for a bi-partition of the Younger Dryas Stadial in East Asia associated with inversed climate characteristics compared to Europe. Nature Scientific Reports, 7:44983. DOI: 10.1038/srep44983

Fotos in druckfähiger Auflösung unter folgenden Links:

1) Probennahme auf dem See Suigetsu, Japan (Foto: A. Brauer, GFZ): https://media.gfz-potsdam.de/gfz/wv/pm/17/10699_SuigetsuBohrung2_Brauer.JPG

2) Auf dem Bohrfloß (Foto: A. Brauer, GFZ): https://media.gfz-potsdam.de/gfz/wv/pm/17/10700_SuigetsuBohrung3_Brauer.JPG

3) Sedimentkern in der Nahaufnahme (Foto: A. Brauer, GFZ): https://media.gfz-potsdam.de/gfz/wv/pm/17/10701_SuigetsuSedimentkern_Brauer.JPG

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Geowissenschaften

Die Geowissenschaften befassen sich grundlegend mit der Erde und spielen eine tragende Rolle für die Energieversorgung wie die allg. Rohstoffversorgung.

Zu den Geowissenschaften gesellen sich Fächer wie Geologie, Geographie, Geoinformatik, Paläontologie, Mineralogie, Petrographie, Kristallographie, Geophysik, Geodäsie, Glaziologie, Kartographie, Photogrammetrie, Meteorologie und Seismologie, Frühwarnsysteme, Erdbebenforschung und Polarforschung.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

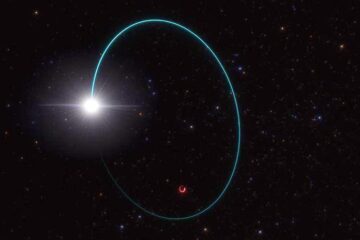

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…