Wie Viren chronisch werden

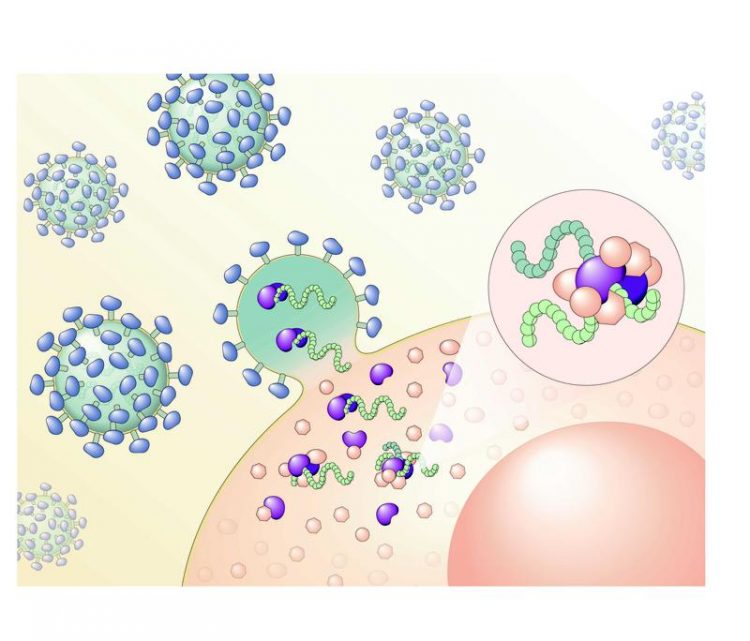

Schematische Darstellung einer LCMV-Infektion und den Interaktionen der LCMV Polymerase (in violett) mit zellulären Proteinen CeMM/Bojan Vilagos

Chronische Virusinfektionen wie HIV oder Hepatitis gehören weltweit zu den größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit. Während nach überstandenen akuten Viruserkrankungen meist eine vollständige Genesung und Immunisierung eintritt, gelingt es chronischen Viren das Immunsystem zu umgehen und sich permanent einzunisten. Eine Behandlung solcher Erkrankungen gestaltet sich oft als schwierig – noch immer ist relativ wenig über die molekularen Ereignisse, die sich im Laufe einer chronischen Virusinfektion abspielen, bekannt.

Das Forschungsteam um Andreas Bergthaler, Gruppenleiter am CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, konnte in seiner jüngsten Studie in Kooperation mit der Universität Basel und dem MRC Laboratory of Molecular Biology Cambridge einen wichtigen Beitrag für das Verständnis chronischer Virusinfektionen leisten.

Die in der Zeitschrift PLOS Pathogens veröffentlichte Forschungsarbeit (DOI: 10.1371/journal.ppat.1006758) bietet erstmals einen vollständigen Überblick über die zellulären Wechselwirkungen der viralen LCMV-Polymerase – ein für das Virus entscheidendes Enzym für die Entwicklung einer chronischen Infektion. Mit dieser Interaktionskarte konnten verschiedene virale Strategien entlarvt und potentielle Angriffspunkte für zukünftige antivirale Wirkstoffe identifiziert werden.

Um zu den Ergebnissen zu gelangen, entwickelten die WissenschaftlerInnen – mit CeMM PhD Studentin Kseniya Khamina als Erstautorin – ein neues experimentelles Verfahren, um virale Proteine im lebenden Modellorganismus zu markieren, und ihre Interaktionspartner in der Zelle zu bestimmen.

So gelang es ihnen, alle Proteine der Zelle, die an die Polymerase von LCMV binden, zu erfassen und mithilfe bereits verfügbarer Datensätze eine komplette Interaktionskarte für das Enzym zu erstellen. Einige der gefundenen Proteine stellten sich dabei als entscheidend für den viralen Lebenszyklus heraus.

„Wir konnten mit der von uns entwickelten Methode zeigen, dass manche Proteine, wie z.B. DDX3X, einen proviralen Effekt haben – also wichtige Bindungspartner für das Virus sind, um sich einnisten zu können. Andere dagegen, wie das TRIM21-Protein, wirken eher antiviral, dienen also der intrazellulären Virenabwehr“, erklärt Kseniya Khamina. „Mäuse, denen das TRIM21-Protein komplett fehlt, konnten sich deshalb schlechter gegen eine chronische LCMV-Infektion verteidigen.“

„Die Ergebnisse unserer Studie geben erstmals eine komplette Übersicht über die Bindungspartner der LCMV-Polymerase, und verraten durch deren Kartierung im menschlichen Proteom wichtige Infektionsstrategien chronischer Viren“, fasst Andreas Bergthaler die Forschungsarbeit zusammen. „Wir hoffen, dass mit unserer Forschung die Entstehung chronischer viraler Infektionen und die komplexen molekularen Beziehung von Viren mit ihrem Wirt besser verstanden werden, und wir damit zur Entwicklung antiviraler Therapien beitragen.“

###

Bilder im Anhang: 1. Schematische Darstellung einer LCMV-Infektion und den Interaktionen der LCMV Polymerase (in violett) mit zellulären Proteinen (©CeMM/Bojan Vilagos) 2. Vereinfachte Abbildung der Interaktome von LCMV und dem humanen Grippe und Hepatitis-2 Virus (©CeMM/Bojan Vilagos) 3. Bild 1 und 2 kombiniert 4. Erstautorin Kseniya Khamina und Studienleiter Andreas Bergthaler (© CeMM/Wolfgang Däuble)

Die Studie „Characterization of host proteins interacting with 1 the lymphocytic choriomeningitis virus L protein“ erschien in der Zeitschrift PLOS Pathogens am 20.12.2017. DOI: 10.1371/journal.ppat.1006758

Autoren: Kseniya Khamina, Alexander Lercher, Michael Caldera, Christopher Schliehe, Bojan Vilagos, Mehmet Sahin, Lindsay Kosack, Anannya Bhattacharya, Peter Májek, Alexey Stukalov, Roberto Sacco, Leo C. James, Daniel D. Pinschewer, Keiryn L. Bennett, Jörg Menche und Andreas Bergthaler.

Förderung: Die Studie wurde u.a. von der Stadt Wien (Hochschuljubiläumsstiftung) und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (DOC Fellowships) gefördert.

Andreas Bergthaler hat Veterinärmedizin in Wien studiert. Nach seinem Doktorat bei Hans Hengartner und Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel an der Universität Zürich und der ETH Zürich folgten postdoktorale Forschungsaufenthalte bei Daniel Pinschewer an der Universität Genf und bei Alan Aderem am Institute for Systems Biology in Seattle. Seit 2011 ist er Forschungsgruppenleiter am CeMM und ist ERC Start Preisträger.

Das CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist eine internationale, unabhängige und interdisziplinäre Forschungseinrichtung für molekulare Medizin unter der wissenschaftlichen Leitung von Giulio Superti-Furga. Das CeMM orientiert sich an den medizinischen Erfordernissen und integriert Grundlagenforschung sowie klinische Expertise, um innovative diagnostische und therapeutische Ansätze für eine Präzisionsmedizin zu entwickeln. Die Forschungsschwerpunkte sind Krebs, Entzündungen, Stoffwechsel- und Immunstörungen, sowie seltene Erkrankungen. Das Forschungsgebäude des Instituts befindet sich am Campus der Medizinischen Universität und des Allgemeinen Krankenhauses Wien. www.cemm.at

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Mag. Wolfgang Däuble

Media Relations Manager

CeMM

Research Center for Molecular Medicine

of the Austrian Academy of Sciences

Lazarettgasse 14, AKH BT 25.3

1090 Vienna, Austria

Phone +43-1/40160-70 057

Fax +43-1/40160-970 000

wdaeuble@cemm.oeaw.ac.at

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Erstmals 6G-Mobilfunk in Alpen getestet

Forschende der Universität Stuttgart erzielen leistungsstärkste Verbindung. Notrufe selbst in entlegenen Gegenden absetzen und dabei hohe Datenmengen in Echtzeit übertragen? Das soll möglich werden mit der sechsten Mobilfunkgeneration – kurz…

Neues Sensornetzwerk registriert ungewöhnliches Schwarmbeben im Vogtland

Das soeben fertig installierte Überwachungsnetz aus seismischen Sensoren in Bohrlöchern zeichnete Tausende Erdbebensignale auf – ein einzigartiger Datensatz zur Erforschung der Ursache von Schwarmbeben. Seit dem 20. März registriert ein…

Bestandsmanagement optimieren

Crateflow ermöglicht präzise KI-basierte Nachfrageprognosen. Eine zentrale Herausforderung für Unternehmen liegt darin, Über- und Unterbestände zu kontrollieren und Lieferketten störungsresistent zu gestalten. Dabei helfen Nachfrage-Prognosen, die Faktoren wie Lagerbestände, Bestellmengen,…