Vermeintlicher Helfer gegen Tumoren – Wie Tumorzellen Schutzmechanismen des Körpers für sich nutzen

Um die treibende Kraft hinter dem Tumor, die Tumorstammzellen, zu bekämpfen, versuchen Forscher die Tumorzellen in den Selbstmord, den programmierten Zelltod, zu treiben. Dr. Ana Martin-Villalba (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ, Heidelberg) vermutet jedoch, dass das aktivierte Zelltodprogramm den Verlauf der Krankheit beschleunigt. Ist dieses Programm aber blockiert, geht das Tumorwachstum stark zurück, berichtete sie auf der Tagung „Brain Tumor 2008“ in Berlin-Buch.

Das Glioblastom wächst korallenstockartig und bildet feinste Ausläufer in benachbartem, gesunden Gehirngewebe. Deshalb gelingt es Neurochirurgen selten, den Tumor restlos zu entfernen. Zu groß ist die Gefahr, auch gesundes Gewebe zu beschädigen. Auch gegen Therapien, die das Selbstmordprogramm des Körpers, auch Apoptose genannt, aktivieren, ist das Glioblastom resistent.

Der programmierte Zelltod ist ein lebensnotwendiger Prozess. Er spielt während der Entwicklung des Embryos aber auch im erwachsenen Organismus eine wichtige Rolle. Zusammen mit seinem Partner CD95L sorgt der molekulare Schalter CD95 für die Beseitigung von entgleisten oder kranken Zellen. Einmal aktiviert, löst CD95 eine Kette von verschiedenen Signalen aus, die letztlich zum Tod einer geschädigten Zelle führt. Ein nützliches Werkzeug, so dachten Wissenschaftler bisher, um nicht nur den Tumor, sondern auch seine Ursprungszelle, die Tumorstammzelle, zu bekämpfen.

Molekularer Schalter lässt Tumorzellen wandern

Die Wissenschaftlerin vom DKFZ konnte zeigen, dass sowohl CD95 als auch sein Partner CD95L in den Tumorzellen aktiv ist. Obwohl damit alle Vorraussetzungen für das Zelltodprogramm geschaffen sind, sterben die Zellen nicht ab. „Stattdessen regt das Signal die Tumorzellen an, in benachbarte, gesunde Hirnregionen einzuwandern“, erläutert Dr. Martin-Villalba. So aktiviert der Schalter CD95 das Eiweiß MMP, der dem Tumor ähnlich einem Bohrer den Weg in umliegendes Gewebe bahnt. „Aktivieren wir, wie bisher angestrebt, das Zelltodprogramm in den Tumorzellen“, so die Neurowissenschaftlerin, „würden wir ihnen helfen, in gesundes Gewebe zu wachsen.“

In Versuchen an Mäusen konnten die Forscher bereits zeigen, dass der Tumor sehr viel weniger stark wuchert, wenn sie CD95L mit einem Antikörper blockieren und damit die Aktivierung des Zelltodprogramms verhindern. „Mit diesem veränderten Blickwinkel hoffen wir, in Zukunft neue Ideen für die Tumortherapie entwickeln zu können“, sagt Dr. Martin-Villalba.

An der Tagung „Brain Tumor 2008“, die am Nachmittag zu Ende geht, nehmen 180 Grundlagenforscher und Kliniker aus Europa und den USA teil. Veranstalter sind das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch, die Charité – Universitätsmedizin Berlin sowie die HELIOS Kliniken GmbH.

Barbara Bachtler

Pressestelle

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch

Robert-Rössle-Straße 10

13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 94 06 – 38 96

Fax: +49 (0) 30 94 06 – 38 33

e-mail: presse@mdc-berlin.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

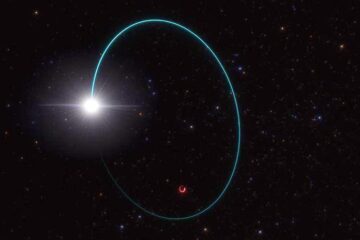

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…