Schwere Geburt auch beim Neandertaler

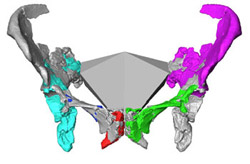

Virtuelle Rekonstruktion des Beckens einer Neandertalerfrau aus Tabun (Israel). Die einzelnen Knochenfragmente, aus denen das Becken rekonstruiert wurde, sind verschiedenfarblich gekennzeichnet. Das Kreuzbein, der untere Teil der Wirbelsäule, wird als grauer Keil dargestellt. Bild: Tim Weaver, University of California

Forscher der University of California in Davis (USA) und des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie aus Leipzig haben ein virtuelles Abbild des Beckens eines weiblichen Neandertalers aus Tabun (Israel) in 3D erstellt. Der Größe des Beckens nach zu schließen, muss die Geburt eines Neandertalerkindes etwa ebenso schwer gewesen sein, wie die eines heute lebenden menschlichen Kindes. Die virtuelle Rekonstruktion wird erstmals allen, die sich für die Evolution der Menschheit interessieren, online zum Download zur Verfügung gestellt. (PNAS, 20. April 2009)

Der Geburtsvorgang beim Menschen ist im Vergleich zu anderen Primatenarten komplizierter: Denn im Gegensatz zu neugeborenen Menschenaffen ist der Kopf des menschlichen Babys etwa so groß wie der mütterliche Beckenausgang und hat es daher schwerer, diesen zu passieren. Das Neugeborene muss sich so durch den mütterlichen Geburtskanal schrauben, um diesen erfolgreich zu überwinden. Menschenaffen und auch andere Affenarten haben es da deutlich einfacher, da der Beckenausgang verhältnismäßig größer ist als der Kopf des Affenbabys.

Wie die Geburt beim Neandertaler verlief, war bislang unklar, da bei fossilen Neandertalerfunden das Becken, das die Begrenzung des Geburtskanals formt, oft nur schlecht erhalten war. Nur bei drei weiblichen Skelettfunden, die alle drei auf frühere Etappen der menschlichen Evolution datiert wurden, war der Geburtskanal einigermaßen komplett vorhanden.

Aus einzelnen Knochenfragmenten konnten jetzt Tim Weaver von der University of California in Davis (USA) und Jean-Jacques Hublin, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, ein virtuelles Abbild des Beckens eines weiblichen Neandertalers aus Tabun (Israel) in 3D erstellen. Die Größe des rekonstruierten Geburtskanals zeigt, dass die Geburt eines Neandertalerkindes etwa ebenso schwer gewesen sein muss, wie die eines heute lebenden menschlichen Kindes. Auf Grund der Form des Geburtskanals lässt sich jedoch darauf schließen, dass der Geburtsmechanismus beim Neandertaler weniger komplex war, als der beim heute lebenden Menschen: So schraubte sich der Neandertalernachwuchs nicht mithilfe einer komplexen Abfolge von Rotationen durch den Geburtskanal wie heutige Menschenbabys, sondern nahm einen direkten Weg in Richtung Beckenausgang.

Es ist also erst relativ spät in der menschlichen Evolution, während der letzten 400 000 bis 300 000 Jahre, zu einer entscheidenden Veränderung im Geburtsprozess gekommen. Der menschliche Geburtsvorgang ist deswegen einzigartig. Die Neandertaler haben offensichtlich einen evolutionären Weg beschritten, der von der Abstammungslinie des heute lebenden Menschen abweicht.

Die 3D-Rekonstruktion des Beckens der Neandertalerfrau aus Tabun wird nun als erstes virtuelles Abbild online auf der Webseite des Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und der University of California in Davis zum Download zur Verfügung gestellt.

Originalveröffentlichung:

Timothy D. Weaver, Jean-Jacques Hublin

Neandertal birth canal shape and the evolution of human childbirth

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Online-Veröffentlichung (Early Edition), 20. April 2009

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Professor Timothy D. Weaver, Abteilung für Anthropologie

University of California at Davis

E-Mail: tdweaver@ucdavis.edu

Professor Jean-Jacques Hublin, Abteilung für Humanevolution

Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig

E-Mail: hublin@eva.mpg.de

Sandra Jacob, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig

Tel.: +49 341 3550-122

E-Mail: jacob@eva.mpg.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.mpg.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Bakterien für klimaneutrale Chemikalien der Zukunft

Forschende an der ETH Zürich haben Bakterien im Labor so herangezüchtet, dass sie Methanol effizient verwerten können. Jetzt lässt sich der Stoffwechsel dieser Bakterien anzapfen, um wertvolle Produkte herzustellen, die…

Batterien: Heute die Materialien von morgen modellieren

Welche Faktoren bestimmen, wie schnell sich eine Batterie laden lässt? Dieser und weiteren Fragen gehen Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit computergestützten Simulationen nach. Mikrostrukturmodelle tragen dazu bei,…

Porosität von Sedimentgestein mit Neutronen untersucht

Forschung am FRM II zu geologischen Lagerstätten. Dauerhafte unterirdische Lagerung von CO2 Poren so klein wie Bakterien Porenmessung mit Neutronen auf den Nanometer genau Ob Sedimentgesteine fossile Kohlenwasserstoffe speichern können…