Punktgenaue Andockstellen für Zellen

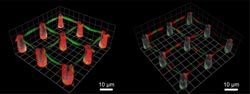

Rot und Grün eingefärbt sind die verschiedenen biologisch aktiven Oberflächen in der Fluoreszenzmikroskopaufnahme der neuartigen „Petrischale“. <br>(Bild: KIT/B. Richter)<br>

Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie haben nun Verfahren vorgestellt, um dreidimensionale Strukturen gezielt für bestimmte Zelltypen je nach Bedarf attraktiv oder abstoßend zu machen. (DOI: 10.1002/adma.201302492 und 201302678)

„Wir können nun schnell und präzise die ideale Petrischale für einzelne Zellen bauen“, erläutert Barner-Kowollik. Sein und Martin Bastmeyers Team von Chemikern und Biologen am KIT entwickelten das neue photochemische Verfahren der Oberflächenkodierungen. Es erlaubt präzise Modifikation von dreidimensionalen Mikrogerüsten. „Die maßgeschneiderte Strukturierung von Haftpunkten für Zellen ermöglicht es, das Verhalten einzelner Zellen in einer realitätsnahen Umgebung zu untersuchen“, erklärt Bastmeyer.

Dabei ähnelt die „Petrischale“ mittlerweile einem Miniatur-Seilgarten von maximal einem fünfzigstel Millimeter Größe. Zellen lassen sich dort isoliert zwischen den Traversen aufhängen und ohne störende Einflüsse beobachten. Durch die passende Beschichtung von Traversen und Masten werden die Zellen am gewünschten Platz gehalten und gegebenfalls Wachstumsimpulse gesetzt. „Wir können so beispielweise die Bewegung und Kraft einzelner Zellen untersuchen“, so Bastmeyer.

Zur Konstruktion und Beschichtung der Petrischale mit nanometergenauer Auflösung nutzen die Zell-Forscher und Polymerchemiker ein direktes Laser-Schreibverfahren aus der Nanooptik, das am KIT in der Arbeitsgruppe von Martin Wegener entwickelt wurde. Das dreidimensionale Gerüst entsteht an den Stellen, an denen sich zwei Laserstrahlen in einem Photolack kreuzen und damit den Lack aushärten.

Für die Beschichtung des Gerüstes werden von dem Team um Barner-Kowollik und Martin Bastmeyer verschieden bioaktive Moleküle genutzt, die um eine photoaktive Gruppe ergänzt wurden: Nur an die Stellen der Petrischale, die der Laserstrahl beleuchtet, wird die Kopplung aktiviert und die bioaktiven Moleküle binden sich chemisch fest an die Oberfläche. Die physikochemischen Oberflächeneigenschaften und damit Parameter wie Flexibilität oder die dreidimensionale Anordnung von Zellhaftpunkten können durch die modernen photochemischen Verfahren nach Wunsch und mit einer hohen örtlichen Auflösung verändert werden.

In sechs aktuellen Veröffentlichungen in den führenden Fachmagazinen Angewandte Chemie, Chemical Science und Advanced Materials stellt das Team einen ganzen Werkzeugkasten an photochemischen Oberflächenkodierungsverfahren vor. Dieser ermöglicht es, chemische Bindungen örtlich kontrolliert und effizient zu knüpfen, ohne dass Katalysatoren oder erhöhte Temperaturen notwendig werden.

Je nach Anwendungsfall lassen sich weitere Vorteile realisieren, etwa Maximierung der Kupplungseffizienz, eine Beschleunigung der Photoreaktion, eine direkte Kupplung mit unmodifizierten Biomarkern, eine Reduzierung der chemischen Synthesearbeit sowie die Ausweisung von Bereichen, an denen keine Zellanhaftung stattfinden kann.

Referenzen:

[1] Pauloehrl, T.; Delaittre, G.; Winkler, M.; Welle, A.; Bruns, M.; Börner, H. G.; Greiner, A. M.; Bastmeyer, M.; Barner-Kowollik, C. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 1071–1074.

[2] Pauloehrl, T.; Delaittre, G.; Bruns M.; Meißler M.; Börner, H. G.; Bastmeyer, M.; Barner-Kowollik, C. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 9181–9184.

[3] Pauloehrl, T.; Welle, A; Bruns, M.; Linkert, K.; Börner, H. G.; Bastmeyer, M.; Delaittre, G.; Barner-Kowollik, C. Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 9714 –9718.

[4] Pauloehrl, T.; Welle, A.; Oehlenschlaeger, K. K.; Barner-Kowollik, C. Chem. Sci. 2013, 4, 3503–3507.

[5] Richter, B.; Pauloehrl, T.; Kaschke, J.; Fichtner, D.; Fischer, J.; Greiner, A. M.; Wedlich, D.; Wegener, M.; Delaittre, G.; Barner-Kowollik, C.; Bastmeyer, M. Adv. Mater. 2013, doi:10.1002/adma.201302678.

[6] Rodriguez-Emmenegger, C.; Preuss, C. M.; Yameen, B.; Pop-Georgievski, O.; Bachmann, M.; Mueller, J. O.; Bruns, M.; Goldmann, A. S.; Bastmeyer, M.; Barner-Kowollik, C. Adv. Mat. 2013, DOI: 10.1002/adma.201302492.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.kit.eduAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Nanofasern befreien Wasser von gefährlichen Farbstoffen

Farbstoffe, wie sie zum Beispiel in der Textilindustrie verwendet werden, sind ein großes Umweltproblem. An der TU Wien entwickelte man nun effiziente Filter dafür – mit Hilfe von Zellulose-Abfällen. Abfall…

Entscheidender Durchbruch für die Batterieproduktion

Energie speichern und nutzen mit innovativen Schwefelkathoden. HU-Forschungsteam entwickelt Grundlagen für nachhaltige Batterietechnologie. Elektromobilität und portable elektronische Geräte wie Laptop und Handy sind ohne die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien undenkbar. Das…

Wenn Immunzellen den Körper bewegungsunfähig machen

Weltweit erste Therapie der systemischen Sklerose mit einer onkologischen Immuntherapie am LMU Klinikum München. Es ist ein durchaus spektakulärer Fall: Nach einem mehrwöchigen Behandlungszyklus mit einem immuntherapeutischen Krebsmedikament hat ein…