Geringer Aufwand, große Wirkung – Forscher bieten neue Blicke auf die Evolution von Enzymen

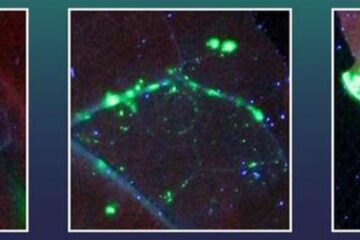

Zwei kleine Veränderungen (gelbe Sterne) im Zugangskanal zum Zentrum der Anthranilatsynthase bewirken, dass das Enzym nicht nur Ammoniak (blau), sondern auch Wasser (rot) nutzen kann. Foto: Maximilian Plach – Zur ausschließlichen Verwendung im Rahmen der Berichterstattung zu dieser Pressemitteilung.

Für die meisten Stoffwechselvorgänge in der Natur sind Biokatalysatoren bzw. Enzyme notwendig. Für die Synthese von komplexen Komponenten – beispielsweise einem Antibiotikum oder einem Energiebaustein – müssen sogar mehrere Enzymreaktionen im Rahmen eines Stoffwechselweges verknüpft werden.

Stoffwechselwege lassen sich dabei in zwei Klassen einteilen. Solche, die für einen lebenden Organismus unverzichtbar sind, bilden zusammen den primären Stoffwechsel. Dazu zählen der Abbau von Nahrung, die Bereitstellung von Energie oder der Aufbau von Zellbestandteilen.

Die Reaktionen, die für den Organismus nicht lebensnotwendig sind, bilden den sekundären Stoffwechsel. Dessen Endprodukte sind unter anderem Substanzen wie Antibiotika, die in die Umwelt abgegeben werden, um beispielsweise Nahrungskonkurrenten auszuschalten.

Gängige Forschungsmeinung ist, dass die Enzyme des sekundären Stoffwechsels im Laufe der Evolution aus jenen des primären Stoffwechsels entstanden sind. Genduplikationen dieser Art kommen in der Natur häufig vor, wobei nicht selten auch Kopien primärer Enzyme entstehen. So ging man bislang davon aus, dass sich durch – auf natürlichem Wege – anhäufende Mutationen in einer Kopie eine neue Enzymfunktion ausbilden kann, die dann im günstigsten Fall im sekundären Stoffwechsel Verwendung findet.

Den Regensburger Forschern ist es nun gelungen, einen anderen Weg zur Synthese von Enzymen des sekundären Stoffwechsels aufzuzeigen. Dazu verglichen die Wissenschaftler ein Enzym aus dem Primärstoffwechsel (Anthranilat-Synthase) mit einem Enzym aus dem Sekundärstoffwechsel (Isochorismat-Synthase) mit bioinformatischen Verfahren am Computer.

Beide Enzyme ähneln sich stark in ihrer Struktur. Allerdings nutzt die Anthranilat-Synthase Ammoniak für die Bildung der Carbonsäure Anthranilat. Die Isochorismat-Synthase greift hingegen auf Wasser zur Bildung von Isochorismat zurück, das wiederum für die Synthese von Enterobactin, einer eisenbindenden Verbindung, benötigt wird.

Auf der Grundlage ihrer bioinformatischen Analysen erzeugten die Forscher um Sterner, Merkl und Plach gezielt eine Anthranilat-Synthase, die Wasser als Reaktionsbestandteil nutzen kann. Zur Überraschung der Wissenschaftler war es dazu lediglich nötig, zwei der über 500 Aminosäuren des Enzyms zu verändern. Darüber hinaus erstaunlich: Die künstlich hergestellte Anthranilat-Synthase war immer noch in der Lage, auch Ammoniak als Reaktionsbestandteil zu nutzen.

Die Regensburger Forscher folgern daraus, dass für die Entstehung des Enzyms Isochorismat-Synthase im Laufe der Evolution zunächst einmal keine Verdopplung der Erbinformation der Anthranilat-Synthase notwendig war. Vielmehr könnte eine Anthranilat-Synthase mit zwei Funktionen – so wie das vom Regensburger Team künstlich erzeugte Enzym – für einen Organismus der wesentlich sparsamere und effizientere Zugang zu auf Isochorismat basierenden Molekülen des sekundären Stoffwechsels gewesen sein.

Diese Beobachtungen haben Konsequenzen für unser Verständnis, wie die Natur mit dem verfügbaren Bausatz an Proteinen und Enzymen immer neue biologisch aktive Moleküle entwickeln kann und entwickelt hat.

Der Originalartikel im Internet unter:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201505063/full

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Prof. Dr. Reinhard Sterner

Universität Regensburg

Lehrstuhl für Biochemie

Tel.: 0941 943-3015

Reinhard.Sterner@biologie.uni-regensburg.de

Prof. Dr. Rainer Merkl

Universität Regensburg

Am Lehrstuhl für Biochemie

Tel.: 0941 943-3086

Rainer.Merkl@biologie.uni-regensburg.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-regensburg.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Tumorzellen hebeln das Immunsystem früh aus

Neu entdeckter Mechanismus könnte Krebs-Immuntherapien deutlich verbessern. Tumore verhindern aktiv, dass sich Immunantworten durch sogenannte zytotoxische T-Zellen bilden, die den Krebs bekämpfen könnten. Wie das genau geschieht, beschreiben jetzt erstmals…

Immunzellen in den Startlöchern: „Allzeit bereit“ ist harte Arbeit

Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, muss das Immunsystem sofort reagieren und eine Infektion verhindern oder eindämmen. Doch wie halten sich unsere Abwehrzellen bereit, wenn kein Angreifer in Sicht ist?…

Durchbruch bei CRISPR/Cas

Optimierte Genschere erlaubt den stabilen Einbau von großen Genen. Großer Fortschritt an der CRISPR-Front. Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Pflanzenbiochemie (IPB) ist es erstmals gelungen, sehr effizient große Gen-Abschnitte stabil und…