Wie Darmzellen sich gegen Salmonellen wehren

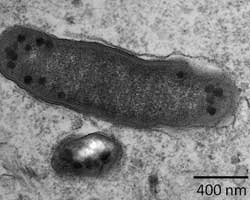

Zwei Salmonellen in einer Epithelzelle<br>(Bild: Bumann)

Wie die Körperzellen die Salmonellen erkennen und unschädlich machen, haben nun Forschende des Biozentrums der Universität Basel mit Kollegen aus Deutschland, Dänemark, Russland und Kroatien herausgefunden. Ihre neuen Erkenntnisse auf molekularer Ebene sind wichtig, da weltweit die Resistenz gegen Antibiotika rasch zunimmt, was die Möglichkeiten einer erfolgreichen Behandlung immer weiter einschränkt. Die Forschungsergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins «Science» publiziert.

Salmonellen sind im Tierreich weit verbreitet. Ein gesunder Mensch wird in der Regel krank, wenn er mehr als 100`000 Bakterien über kontaminierte Nahrungsmittel wie Eier oder Fleisch aufgenommen hat. Die Infektion mit Salmonellen beginnt damit, dass die Bakterien in die Epithelzellen der Darmschleimhaut eindringen. Um die Vermehrung der Bakterien einzudämmen, aktivieren die Epithelzellen spezielle Zell-Organellen, die Autophagosomen. Sie umschliessen die Eindringlinge und verschmelzen anschliessend mit anderen Organellen, den Lysosomen, die spezielle Verdauungsenzyme enthalten. Diese töten viele der eingedrungenen Bakterien ab. Aber wie erkennen die Autophagosomen die Salmonellen? Diesen Mechanismus hat eine Forschungsgruppe um Dr. Hesso Farhan und Prof. Dr. Dirk Bumann vom Biozentrum der Universität Basel jetzt entschlüsselt.

Wie die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Science“ berichten, werden die Salmonellen zunächst mit dem Molekül Ubiquitin als «Abfallstoffe» markiert. Das Protein Optineurin bindet an die markierten Bakterien und verknüpft sie mit Autophagosomen. Optineurin wird allerdings nur dann als Bindeglied aktiv, wenn es zuvor durch ein Enzym TBK1 phosphoryliert wurde. Die Forscher vermuten, dass diese Phosphorylierung eine Art Schalter darstellt, der auch in anderen Autophagie-Prozessen von Bedeutung sein könnte. So sind gestörte Autophagie-Prozesse unter anderem an der Entstehung von Krebs und neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt.

Für die Infektiologie sind diese Ergebnisse von grosser Bedeutung, denn weltweit erkranken derzeit jährlich rund 94 Millionen Menschen an akuter Gastroenteritis, von denen 155`000 sterben. Von Typhus, der ebenfalls von Salmonellen ausgelöst wird, sind jährlich 16 Millionen Menschen weltweit betroffen, von denen 200`000 sterben, insbesondere Kinder. Aufgrund einer rasch zunehmenden Resistenz der Bakterien selbst gegen Breitband-Antibiotika wie Fluoroquinolone sind die therapeutischen Möglichkeiten begrenzt. Neue Behandlungswege für Infektionskrankheiten müssen dringend gefunden werden. Ein besseres Verständnis der körpereigenen Abwehrmechanismen durch Autophagie könnte dazu beitragen.

Weitere Auskünfte

Prof. Dr. Dirk Bumann, Universität Basel, Biozentrum, Infektionbiologie, Klingelbergstrasse 50/70, 4056 Basel, Tel. 061 267 23 82,

E-Mail: dirk.bumann@unibas.ch

Originalbeitrag

Philipp Wild et al:

Phosphorylation of the Autophagy Receptor Optineurin restricts Salmonella growth

Science 26th May 2011 advanced online publication, DOI: 10.1126/science.1205405

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.unibas.chAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Anlagenkonzepte für die Fertigung von Bipolarplatten, MEAs und Drucktanks

Grüner Wasserstoff zählt zu den Energieträgern der Zukunft. Um ihn in großen Mengen zu erzeugen, zu speichern und wieder in elektrische Energie zu wandeln, bedarf es effizienter und skalierbarer Fertigungsprozesse…

Ausfallsichere Dehnungssensoren ohne Stromverbrauch

Um die Sicherheit von Brücken, Kränen, Pipelines, Windrädern und vielem mehr zu überwachen, werden Dehnungssensoren benötigt. Eine grundlegend neue Technologie dafür haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Bochum und Paderborn entwickelt….

Dauerlastfähige Wechselrichter

… ermöglichen deutliche Leistungssteigerung elektrischer Antriebe. Überhitzende Komponenten limitieren die Leistungsfähigkeit von Antriebssträngen bei Elektrofahrzeugen erheblich. Wechselrichtern fällt dabei eine große thermische Last zu, weshalb sie unter hohem Energieaufwand aktiv…