Chromosomen plus eins: Wenn die DNA aus dem Gleichgewicht gerät

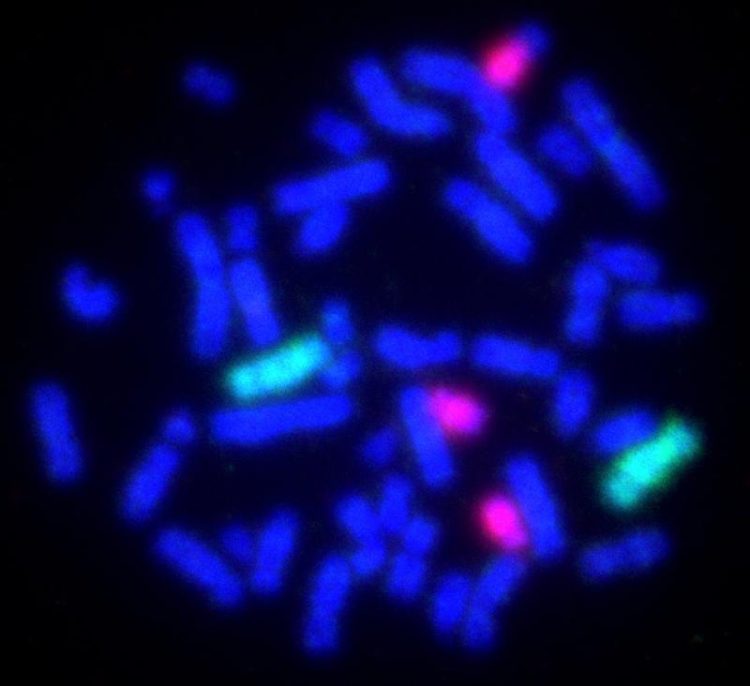

Viele Krebszellen sind aneuploid. Das heißt, sie besitzen mehr oder weniger Chromosomen als gesunde Zellen. Die veränderte Chromosomenzahl (pink) führt zu einer deutlich höheren Rate an DNA-Schäden. V. Passerini © MPI für Biochemie

Vor jeder Zellteilung werden die Chromosomen, die Träger der Erbinformation, verdoppelt und auf die Tochterzellen verteilt. So trägt jede Zelle ihre artspezifische Anzahl von Chromosomen wieder in sich. Beim Menschen beispielsweise sind es 46 Chromosomen. „Bei dem Prozess der Zellteilung können jederzeit Fehler auftreten“, erklärt Zuzana Storchová, Leiterin der Forschungsgruppe Genomstabilität. „Manchmal werden die Chromosomen ungleich verteilt, so dass eine menschliche Zelle 47 Chromosomen und die andere Zelle nur 45 Chromosomen in sich trägt“.

Bekannt ist, dass es im Verlauf von Krebserkrankungen oftmals schon sehr früh zu einer Veränderung der Chromosomenzahl kommen kann. Möglicherweise tritt dieses als Aneuploidie bezeichnete Phänomen sogar bereits vor den gefürchteten Genmutationen auf, welche als die eigentlichen Auslöser von Tumorleiden gelten. „Wir wollten wissen, ob die Veränderung der Chromosomenzahl direkt zu Genmutationen beiträgt“, erklärt Storchová.

Dafür nutzte das Team in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Batsheva Kerem an der Universität in Jerusalem sowie der Gruppe von Wigard Kloosterman am University Medical Center in Utrecht auch eine Methode, die bislang nur von wenigen Teams weltweit erfolgreich eingesetzt wurde: den Chromosomentransfer. Dabei werden zunächst einzelne Chromosomen isoliert und in Empfängerzellen eingebracht. Über den Vergleich mit identischen Zellen ohne Extra-Chromosom lassen sich dann die Auswirkungen der Aneuploidie im Detail entschlüsseln.

Dabei zeigten die aneuploiden Zellen eine deutlich höhere Rate an DNA-Schäden, sowie eine verstärkte Umorganisation ihrer genetischen Elemente. „Wir sehen, dass das zelluläre Ungleichgewicht der Chromosomen schwerwiegende Folgen hat“, sagt Verena Passerini, Erstautorin der Studie und Mitarbeiterin in der Gruppe von Zuzana Storchová. Chromosomen enthalten die Gene und damit die Bauanleitungen für die verschiedenen Proteine, welche die eigentlichen Funktionsträger der Zellen sind.

Proteine arbeiten wie kleine molekulare Maschinen. Von ihrer Funktion hängt das zelluläre Gleichgewicht ab. „Überzählige oder fehlende Chromosomen wirken sich auf die Proteinproduktion aus, von denen dann entsprechend mehr oder weniger hergestellt werden. Vermutlich verursacht dieses Ungleichgewicht Stress, der die betroffenen Zellen schädigt ‒ und das gesamte System aus der Balance bringt“, ergänzt Passerini.

Die Forscher konnten mit dem Enzymkomplex MCM2-7 einen verantwortlichen Faktor identifizieren. Dieser Komplex aus sechs Proteinen ist essentiell für die Verdopplung der DNA bei der Zellteilung. In den aneuploiden Zellen war weniger MCM2-7 als normal vorhanden. Die reduzierten MCM2-7 Mengen führten zu Beeinträchtigungen bei der DNA-Verdopplung und infolgedessen zur Umorganisation von Teilen der Chromosomen sowie zu Genmutationen. Durch eine Erhöhung der Menge an MCM2-7 konnten die Defekte zum Teil behoben werden.

„Wir konnten erstmals zeigen, welche massiven Auswirkungen die Aneuploidie auf wichtige Zellfunktionen haben kann“, so Storchová. „Eine Abweichung der Chromosomenzahl verursacht Stress bei der DNA-Verdopplung, was zu genetischer Instabilität führt.“ Klar ist nun auch, dass Defekte wie die Aneuploidie, die bereits im frühen Entwicklungsstadium von Tumoren auftreten, weitere genetische Schäden verursachen können. „Die Anfangsphasen von Krebs sind schwierig nachzuvollziehen“, so Storchová. „Unsere aneuploiden Zellen bieten ein neues Modellsystem für Prozesse, die Krebserkrankungen vorantreiben.“

Originalpublikation:

V. Passerini, E. Ozeri-Galai, M. S. de Pagter, N. Donnelly, S. Schmalbrock, W. P. Kloosterman, B. Kerem, Z. Storchová: The presence of extra chromosomes leads to genomic instability, Nature Communications, Februar 2016

DOI: 10.1038/NCOMMS10754

Kontakt:

Dr. Zuzana Storchová

Forschungsgruppe Genomstabilität

Max-Planck-Institut für Biochemie

Am Klopferspitz 18

82152 Martinsried

E-Mail: storchov@biochem.mpg.de

www.biochem.mpg.de/storchova

Dr. Christiane Menzfeld

Öffentlichkeitsarbeit

Max-Planck-Institut für Biochemie

Am Klopferspitz 18

82152 Martinsried

Tel. +49 89 8578-2824

E-Mail: pr@biochem.mpg.de

www.biochem.mpg.de

http://www.biochem.mpg.de – Webseite des Max-Planck-Institutes für Biochemie

http://www.biochem.mpg.de/storchova – Webseiter der Forschungsgruppe „Genomstabilität“ (Zuzana Storchová)

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neue universelle lichtbasierte Technik zur Kontrolle der Talpolarisation

Ein internationales Forscherteam berichtet in Nature über eine neue Methode, mit der zum ersten Mal die Talpolarisation in zentrosymmetrischen Bulk-Materialien auf eine nicht materialspezifische Weise erreicht wird. Diese „universelle Technik“…

Tumorzellen hebeln das Immunsystem früh aus

Neu entdeckter Mechanismus könnte Krebs-Immuntherapien deutlich verbessern. Tumore verhindern aktiv, dass sich Immunantworten durch sogenannte zytotoxische T-Zellen bilden, die den Krebs bekämpfen könnten. Wie das genau geschieht, beschreiben jetzt erstmals…

Immunzellen in den Startlöchern: „Allzeit bereit“ ist harte Arbeit

Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, muss das Immunsystem sofort reagieren und eine Infektion verhindern oder eindämmen. Doch wie halten sich unsere Abwehrzellen bereit, wenn kein Angreifer in Sicht ist?…