Wie Babys ihr Essen riechen

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die Forschungen über fünf Jahre mit einer Summe von insgesamt 1,4 Millionen Euro innerhalb des Programms „Molekulare Grundlagen der humanen Ernährung“, Rahmenprogramm „Biotechnologie – Chancen nutzen und gestalten“. Die Nachwuchsgruppe wird von Dr. habil. Andrea Büttner geleitet und ist am Henriette Schmidt-Burkhardt-Lehrstuhl für Lebensmittelchemie (Prof. Dr. Monika Pischetsrieder) angesiedelt.

Das Auge isst mit, besagt das Sprichwort; tatsächlich ist die Nase aber sehr viel stärker beteiligt. Mit ihren rund 350 Geruchsrezeptoren kann sie mehrere tausend Geruchsmischungen wahrnehmen und entscheidet so mit darüber, ob und wie das Essen schmeckt. Beim Erforschen der Wirkung von Geruchsstoffen in der Nachwuchsgruppe wird die frühkindliche Ernährung von besonderem Interesse sein. Langfristig können diese Arbeiten unser Verständnis dafür verbessern, inwieweit Geruchsstoffe in der frühkindlichen Nahrung spätere Ernährungspräferenzen und die Entwicklung von ernährungsbedingten Krankheiten beeinflussen.

Die Forschungsarbeiten der Nachwuchsgruppe werden in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IVV in Freising-Weihenstephan und der Klinik für Frauenheilkunde in Erlangen (Klinikdirektor Prof. Matthias Beckmann, Arbeitsgruppenleiter PD Dr. Ralf Dittrich) durchgeführt. Weitere Kooperationspartner werden Prof. Dr. Hans Hauner (Else-Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin, TU München) und PD Dr. Martin Wiesmann (Neuroradiologie, Universitätsklinikum München-Großhadern) sein.

Zur Person

Andrea Büttner, die künftige Leiterin der Gruppe, legte nach ihrem Studium der Lebensmittelchemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München ihre Promotion und ihre Habilitation an der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in Garching sowie am Institut für Lebensmittelchemie der TU München ab. Die Habilitation führte sie als Stipendiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Hochschul- und Wissenschaftsprogramms für exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchs durch.

Ihr Arbeitsgebiet beinhaltet verschiedene Bereiche der Aromaforschung. Neben ihren Untersuchungen zu Citrus- und anderen Lebensmittelaromen, sowie Struktur-Wirkungsbeziehungen bei Geruchsstoffen, stand insbesondere der Einfluss der menschlichen Physiologie auf die Geruchswahrnehmung beim Verzehr von Lebensmitteln im Fokus ihrer Arbeit. Hierbei gelang es ihr durch einen interdisziplinären Ansatz, die Bedeutung unterschiedlicher Kau- und Schluckprozesse und von Speichelenzymen auf die Aromawahrnehmung zu charakterisieren. Ihre Untersuchungen zeichnen sich aus durch den innovativen Einsatz verschiedener analytischer Methoden, u. a. der Stabilisotopenverdünnungsanalyse, kernspin- und röntgendiagnostischer Verfahren sowie echtzeitmassenspektrometrischer und sensorischer Techniken, die der Korrelation rein physikalisch-chemischer Freisetzung von Geruchsstoffen mit deren tatsächlicher Wahrnehmung durch den Menschen dienen. Für ihre Arbeiten wurde Dr. Büttner u.a. mit dem „Firmenich Flavor and Fragrance Science Award 2004“ ausgezeichnet.

Die Universität Erlangen-Nürnberg, gegründet 1743, ist mit 26.600 Studierenden, 83 Instituten, 550 Professoren und 2000 wissenschaftlichen Mitarbeitern die größte Universität in Nordbayern. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen an den Schnittstellen von Naturwissenschaften, Technik und Medizin in enger Verknüpfung mit Jura, Theologie, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften.

Weitere Informationen für die Medien:

Prof. Dr. Monika Pischetsrieder

Tel.: 09131/85-24102

pischetsrieder@lmchemie.uni-erlangen.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.lmchemie.uni-erlangen.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

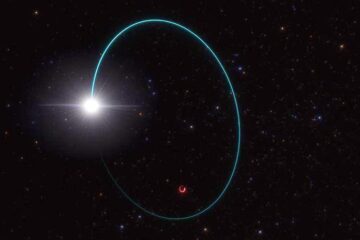

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…