Laboranalysen mit Laserlicht

Die Forschergruppe um Dr. Sebastian Schlücker vom Institut für Physikalische Chemie hat dazu mit Kollegen aus Chemie und Medizin ein neuartiges Verfahren entwickelt: Winzig kleine Partikel aus Edelmetallen wurden so verändert, dass sie ganz gezielt an Proteine, DNA oder andere Zielmoleküle andocken. Werden sie dann mit Laserlicht bestrahlt, geben sie charakteristische Streusignale ab, die sich messen lassen.

Der Vorteil: Bei diesem Verfahren kann man eine zu analysierende Probe gleich mit mehreren Partikeln zusammenbringen, die jeweils unterschiedliche Moleküle enttarnen. „Das spart Zeit und Geld“, sagt Schlücker, „weil sich in der Probe in einem Aufwasch zum Beispiel viele verschiedene Proteine analysieren lassen“. Außerdem ist das Verfahren quantitativ. Es weist die gesuchten Moleküle also nicht nur nach, sondern erfasst auch ihre Menge.

Die Technologie wurde zum Patent angemeldet und eignet sich auch für andere Einsatzfelder. Etwa für die Suche nach krankheitserregenden Mikroorganismen in Kliniken oder für die Analyse von Krebsgeschwulsten. Tumore haben oft sehr spezielle Eigenschaften, die im Labor anhand von Gewebeproben ermittelt werden. Das Ergebnis dieser Untersuchungen bestimmt wesentlich mit, welche Therapie die beste ist. Das Verfahren, das Schlücker und sein Team entwickelt haben, könnte auch Tumoranalysen noch genauer machen.

Um ihre innovative Methode zur Marktreife zu entwickeln, planen Schlückers Mitarbeiter Manuel Bauer, Bernd Küstner und Max Schütz nun die Gründung eines Unternehmens. Sie wollen ihm den Namen Raman BioMed geben, weil ihr Nachweisverfahren auf der Raman-Spektroskopie beruht. Diese Technik ist nach dem indischen Physiker C. V. Raman benannt, der für seine Arbeiten 1930 den Nobelpreis für Physik erhielt.

Die Firmengründer werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 100.000 Euro unterstützt, und zwar im Rahmen von Exist-Seed. Dieses Programm zielt darauf ab, Unternehmensgründungen aus Hochschulen zu fördern. Daher wird das Gründerteam jetzt an einem Businessplan-Wettbewerb teilnehmen.

Weitere Informationen: Dr. Sebastian Schlücker, T (0931) 888-6338, E-Mail: sebastian.schluecker@uni-wuerzburg.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-wuerzburg.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

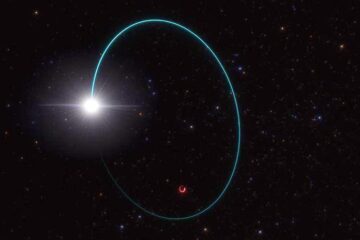

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…