Doppelt simuliert hält besser

Schädigung in einer Komponente aus hochfestem Stahl nach Crashtest. © Fraunhofer IWM

Es gibt Bauteile, die Leben retten: Überschlägt sich ein Auto bei einem Unfall, spielt die »B-Säule« eine tragende Rolle. Sie ist eine der Verbindungen zwischen Fahrzeugboden und Fahrzeugdach, die verhindern soll, dass sich die Fahrgastzelle zu stark verformt.

Die Werkstoffe, aus denen die B-Säule gefertigt ist, müssen daher sehr hohen Ansprüchen genügen: Um Sprit zu sparen, sollen sie besonders leicht sein, gleichzeitig benötigen sie eine enorme Festigkeit und dürfen nicht brechen. Doch wie sieht das optimale Bauteil aus? Mit Hilfe von unzähligen Versuchen, Simulationen und Crashtests hat sich die Automobilindustrie immer mehr an die Antwort auf diese Frage herangetastet. Nun geben Fraunhofer-Forscher der Entwicklung einen weiteren Impuls.

Für gewöhnlich führen Ingenieure eine Reihe von virtuellen Tests durch. Dabei dienen bekannte Werkstoffeigenschaften als Wissensgrundlage. »Die physikalischen und mechanischen Charakteristika der Materialien in ihrem Ausgangszustand kennen wir sehr gut«, sagt Dr. Dong-Zhi Sun, Leistungsbereichsleiter am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM. Doch im Laufe der Fertigungsprozedur verändern sich die Teile: Bei einer B-Säule etwa durchläuft der Werkstoff eine komplizierte Fertigungskette. Dabei verformt und dehnt er sich, kleine Schädigungen wie Porenbildung können entstehen. »Sollen solche Teile in Fahrzeugen verbaut werden, muss man ihre Deformationsgeschichte bei der Herstellung berücksichtigen«, erklärt Sun. Deshalb haben die Forscher eine besondere Methode entwickelt: »Mit unserem Versagensmodell können wir Fertigungsprozesse besser simulieren«, sagt Sun. »Um die Herstellungsverfahren genau zu kennen, arbeiten wir mit Automobilbauern und Werkstoffproduzenten eng zusammen.« Dank der Simulation können die Forscher die Deformation des Bauteils während der Fertigung genau berechnen und analysieren. Somit wissen sie, welchen Einfluss der Prozess auf die Eigenschaften des Endproduktes hat, und ob durch das Herstellungsverfahren mögliche Vorschädigungen wie Porenbildung und Mikrorisse entstehen. Das Ergebnis der Prozesssimulation koppeln die Ingenieure mit einer Crash-Simulation, die mit einem neu entwickelten Werkstoffmodell durchgeführt wird.

Mit der neuen Methode lassen sich Bauteile mit optimalen Eigenschaften und einem verbesserten Crashverhalten entwickeln. »Wir können im Gegensatz zu herkömmlichen Crashsimulationen wesentlich präziser voraussagen, wie stark sich das Bauteil beim Crash verformen lässt, bevor es versagt«, sagt Sun.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.fraunhofer.de/presse/presseinformationen/2009/09/ChrashtestSimulation.jspAlle Nachrichten aus der Kategorie: Automotive

Die wissenschaftliche Automobilforschung untersucht Bereiche des Automobilbaues inklusive Kfz-Teile und -Zubehör als auch die Umweltrelevanz und Sicherheit der Produkte und Produktionsanlagen sowie Produktionsprozesse.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Automobil-Brennstoffzellen, Hybridtechnik, energiesparende Automobile, Russpartikelfilter, Motortechnik, Bremstechnik, Fahrsicherheit und Assistenzsysteme.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

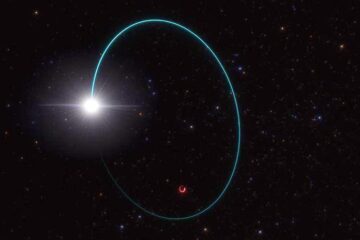

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…